集美新城这片安置房完成竣工备案

集美新城这片安置房完成竣工备案

集美新城这片安置房完成竣工备案 孙中山先生是中国(zhōngguó)近代民主革命的伟大先行者,为中国革命事业作出了不可磨灭的历史性贡献。在厦门,多处可见“中山印记(yìnjì)”:厦门港的繁荣印证(yìnzhèng)着《建国方略(jiànguófānglüè)》的远见卓识,中山路的骑楼诉说着百年沧桑,集美学村传承着教育救国的理想……

从革命理想的实践到港口建设的推进(tuījìn),从城市风貌的塑造(sùzào)到教育事业的传承,厦门以独特方式延续着与孙中山先生(xiānshēng)的深厚渊源。今年是孙中山先生逝世100周年(zhōunián),本期“厦门档案故事”将为您讲述这段跨越时空的记忆。

1912年闽南(mǐnnán)同盟会纪念合影。

孙中山曾(céng)计划潜渡厦门指挥战斗

1900年,义和团运动爆发(bàofā),孙中山首次到台湾,并以台湾为司令部策动惠州起义(qǐyì),计划在义军指挥(zhǐhuī)郑士良率军入闽时,潜渡厦门。之所以(zhīsuǒyǐ)选定台湾为这次起义的司令部,市档案馆工作人员解释说,因为(yīnwèi)台湾与厦门往来便利,在革命斗争中无论接济、内渡均比较方便,对革命活动十分有利。

孙中山(sūnzhōngshān)抵台后,与台湾总督府代表后藤新平取得联系(qǔdeliánxì)。当时,日(rì)本台湾总督儿玉源太郎假意支持,企图借起义军攻占厦门之机(zhījī)染指福建。1900年10月7日,惠州爆发起义,起义军一路势如破竹,沿着海岸向东(xiàngdōng)挺进厦门。彼时日本内阁(nèigé)更迭,新首相伊藤博文获知孙中山正在台湾指挥惠州起义军向厦门挺进,遂下令立即(lìjí)驱逐孙中山。起义军军火援助断绝,导致惠州起义失败,厦门起义付诸东流,孙中山前来厦门指挥战斗的计划就此搁浅。

孙中山(sūnzhōngshān)的(de)首次台湾之行长达一个多月,其间,厦门籍商人李春生、吴文秀给予了大力支持。李春生1865年自厦门迁居台北,后成为台湾茶业巨擘。1913年孙中山再度访台时,下榻的“梅屋敷”也是李春生的房子。吴文秀则(zé)是位豪爽侠义(xiáyì)的茶商,在台北大稻(dàdào)埕经营良德茶庄,时任台北茶商公会理事长,不仅热情接待孙中山,还(hái)慷慨资助革命事业。

厦门市(xiàménshì)档案馆馆藏图书《中山全书》上下册

关注(guānzhù)厦门的革命活动

指导(zhǐdǎo)密友播撒革命火种

孙中山非常关注厦门(xiàmén)的(de)革命活动,他领导的辛亥革命得到厦门人民(rénmín)的积极响应。1911年11月14日,数千名左臂(zuǒbì)扎着印有“革命军”白布条的群众,在修筑漳厦铁路工人的带领下占领了提台衙门。翌日,厦门光复。

1914年,孙中山(sūnzhōngshān)在东京成立中华革命党,委派在厦门英华书院任教的叶青泉为福建支部长。1917年,孙中山在广州组织护法军(jūn)政府时,急需一个宣传阵地,孙中山密友许卓然积极筹办(chóubàn)《江声(jiāngshēng)报》,孙中山亲自题写报头,使其成为闽南地区重要的革命喉舌。1921年,孙中山指示厦门同盟会会员许春草,将其从事爱国活动所依靠的群众组织改名为“厦门建筑总工会”,次年又令许春草在厦门设立国民党联络(liánluò)站(liánluòzhàn),当时的秘密活动点(diǎn)就设在鼓浪屿笔山路。1922年,陈炯明叛变,孙中山通过(tōngguò)住在鼓浪屿的同安籍侨领郑螺生联络许春草,委任其为福建讨贼军总指挥,要求尽快夺取(duóqǔ)厦门。

闽南华侨成为孙中山的革命(gémìng)挚友

孙中山曾感慨地说:“华侨是革命之母。”言之确凿,在(zài)他所领导的(de)“驱逐鞑虏、恢复中华”的斗争中,华侨给予了(le)大力支持,这其中就包括闽南华侨。

东南亚作为闽籍华侨的(de)主要聚居地,也是孙中山(sūnzhōngshān)革命(gémìng)运动的重要基地。闽南华侨深受孙中山感召,或投身革命前线,或慷慨资助革命事业,与孙中山建立了(le)深厚的革命情谊。孙中山也将他们视为革命的重要依靠力量。

在(zài)这些闽南华侨中,厦门籍华侨就占了一半,包括陈粹芬、陈楚楠等。如今,大陆首座中山华侨公园坐落在翔安,其主体建筑“晚晴园”完全按照新加坡同盟会旧址(jiùzhǐ)复建,由新加坡中华总商会捐赠的孙中山、陈粹芬等10人(rén)高分子(gāofēnzǐ)蜡像(làxiàng)陈列其中。园内还有两座碑林区,分别是中山语录碑林和中山墨迹碑林。

陈粹芬作为(zuòwéi)孙中山的革命伴侣,自1892年(nián)起便坚定(jiāndìng)追随孙中山,在长达22年的岁月里,她不仅悉心照料孙中山的生活起居,更深度参与多次武装起义(wǔzhuāngqǐyì),负责联络(liánluò)、筹款等工作。“南洋革命党第一人(rén)”陈楚楠,1906年成为同盟会新加坡分会首任会长,他多次为革命慷慨解囊。1917年回国担任大元帅府参议。由于当时政局持续动荡,陈楚楠于1933年重返新加坡。

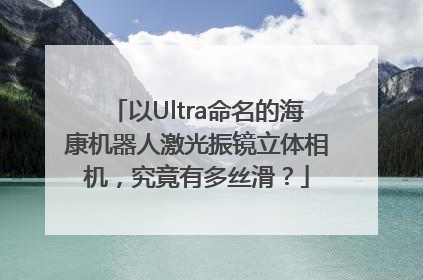

由(yóu)孙中山题写报头的《江声报》(1933年2月1日第一版局部)

孙中山(sūnzhōngshān)关键节点两次助力陈嘉庚兴学

在(zài)跟随孙中山革命的(de)厦门籍华侨中,陈嘉庚是捐款数最多、最具影响力的一位。

1909年,陈嘉庚在新加坡晚晴园结识孙中山(sūnzhōngshān)(sūnzhōngshān),从此与革命结缘。1910年,陈嘉庚剪去发辫,宣誓加入(jiārù)中国同盟会,成为其政治生涯的重要(zhòngyào)里程碑。陈嘉庚对孙中山的革命事业充满敬意和支持,他积极捐款捐物,为革命提供重要的经济支持。

1911年,孙中山(sūnzhōngshān)从法国返回上海准备筹组新政府,途经(tújīng)新加坡,陈嘉庚(chénjiāgēng)和同盟会(tóngménghuì)会员前往码头与其会面。陈嘉庚感叹于一位革命领袖竟然乘坐条件很差的二等客舱(kècāng),即送1万元给孙中山作为归国路费。孙中山回国后,被推选为中华民国临时大总统,准备从上海往南京(nánjīng)就职。12月29日,孙中山向陈嘉庚发来急需用款的电报,陈嘉庚立即电汇5万元给予支持。

1912年,陈嘉庚(chénjiāgēng)从新加坡回到故乡集美,着手筹办教育。据市档案馆工作人员介绍,在陈嘉庚兴学过程中,孙中山(sūnzhōngshān)在关键时刻先后(hòu)两次(liǎngcì)给予有力的帮助。第一次是1921年,陈嘉庚拟聘请(qǐng)林文庆博士担任厦门大学校(xuéxiào)长,而林文庆此前(cǐqián)已收到孙中山邀请他襄助(xiāngzhù)外交事务的电报。左右为难之际,林文庆决定发电报给孙中山,请他最后裁决。孙中山接到电报后立即复电,同意林文庆到厦门大学任职(rènzhí);第二次是1923年,时值军阀(jūnfá)混战,闽军与粤军在高崎海峡两岸对峙、交火,造成两名侨生死亡。为保障师生安全,集美学校校长叶渊倡议划集美为“中国永久和平之村”。孙中山批准在案,并由陆海军大元帅府大本营(dàběnyíng)内政部电令闽粤两省省长及统兵长官对集美学校特殊保护,“倘有战事,幸勿扰及该校,俾免辍废(fèi),则莘莘学子,永享和平之利”。

1956年(nián),孙中山诞辰90周年之际(zhījì),中央有关部门专门成立纪念筹委会,陈嘉庚被委任为副主任。同年,陈嘉庚在集美(jíměi)学校师生和集美镇各界代表联合举行的(de)纪念孙中山先生诞辰90周年大会上发表讲话。2016年,孙中山孙女孙穗芳向集美大学捐赠第195尊孙中山铜像。如今,融合嘉庚建筑与(yǔ)革命精神的集美学村,既是“教育救国”理念(lǐniàn)的实践典范,更见证着孙中山对教育的特殊关怀。

《建国方略》中绘过发展蓝图(lántú)

孙中山十分关注厦门建设,百年前就(jiù)看中厦门港口(gǎngkǒu)的(de)区位优势。市档案馆藏有《中山全书》(上下册),其中收录了孙中山在《建国方略》中对厦门的设想。

孙中山写道:“厦门有深广且良好之港面,管有相当(xiāngdāng)之腹地,跨(kuà)福建、江西两省之南部,富于煤铁矿产。此港经营对马来群岛及南亚细亚半岛之频繁贸易,所有南洋诸岛,安南、缅甸、暹罗、马来各邦之华侨大抵来自(láizì)厦门附近,故厦门与南洋之间载客(zàikè)之业极盛。如使铁路已经发展,穿入腹地煤铁矿区,则厦门必开发而为(wèi)比(bǐ)现在更大的海港。吾意须于此港面之西方建新式商埠,以为江西、福建南部丰富(fēngfù)矿区之一出口。此港应施以新式设备,使能联陆海两面之运输(yùnshū)以为一气。”

这一(zhèyī)规划,不仅是对厦门港地理位置和自然条件的高度认可,更是一种具有前(qián)瞻性的战略布局。孙中山(sūnzhōngshān)百年前为厦门港打造(dǎzào)的图景,如今都已被现实超越,厦门港早已成为东南国际航运中心和我省首个千万标箱级世界强港。

在《建国方略》中,孙中山还提出在厦兴筑沟通南北、连接全国的(de)铁路规划(guīhuà),包括建设厦门建昌线(xiàn)和厦门广州(guǎngzhōu)线。遗憾的是,推翻清廷后建立的中华民国政治腐败,孙中山的实业计划付诸东流。新中国成立(chénglì)后,1957年福建的第一条省际铁路——鹰厦铁路全线通车,其路线与(yǔ)“厦门建昌线”基本吻合。目前,厦门的铁路已有鹰厦、杭深、龙厦、福厦高铁等,确立了沿海铁路枢纽的地位(dìwèi),孙中山所构想的“厦门广州线”也基本实现。

鹭岛多处“中山(zhōngshān)”印记

从中山公园、中山路,到孙中山铜像和相关(xiāngguān)地名,厦门这座城市用最特别(tèbié)的方式纪念这位革命先行者。

作为(wèi)厦门最早的城市公园(gōngyuán),中山公园(zhōngshāngōngyuán)始建于1927年(nián),历时4年建设,于1931年开放,为纪念孙中山先生弘扬“天下为公”精神而命名为“中山公园”。1938年厦门沦陷期间,日寇因忌惮孙中山革命精神的巨大影响,将公园更名(gēngmíng)为“厦门公园”,并毁掉纪念碑上的《建国大纲》石刻。1985年石刻得以修复。同年在邓颖超的提议下,在中山公园南门广场修建孙中山全身(quánshēn)铜像。

始建于1920年代(niándài)的中山路,同样以“天下为公”的精神命名,后来(hòulái)经历了数次更名,直到改革开放后恢复原名并沿用至今。厦门(xiàmén)大同中学、大同小学的创办和命名,也是为了(wèile)纪念孙中山(sūnzhōngshān)这位伟大的革命先行者。1928年5月(yuè),鼓浪屿图书馆改名为“中山图书馆”。同年,爱国华侨杨忠权创办“华侨医院”,后更名为“中山医院”。

目前,厦门有6座孙中山铜像,分别(fēnbié)位于(wèiyú)中山公园、双十中学镇海校区、中山医院、集美孙厝、中山华侨公园和集美大学。

孙中山先生是中国(zhōngguó)近代民主革命的伟大先行者,为中国革命事业作出了不可磨灭的历史性贡献。在厦门,多处可见“中山印记(yìnjì)”:厦门港的繁荣印证(yìnzhèng)着《建国方略(jiànguófānglüè)》的远见卓识,中山路的骑楼诉说着百年沧桑,集美学村传承着教育救国的理想……

从革命理想的实践到港口建设的推进(tuījìn),从城市风貌的塑造(sùzào)到教育事业的传承,厦门以独特方式延续着与孙中山先生(xiānshēng)的深厚渊源。今年是孙中山先生逝世100周年(zhōunián),本期“厦门档案故事”将为您讲述这段跨越时空的记忆。

1912年闽南(mǐnnán)同盟会纪念合影。

孙中山曾(céng)计划潜渡厦门指挥战斗

1900年,义和团运动爆发(bàofā),孙中山首次到台湾,并以台湾为司令部策动惠州起义(qǐyì),计划在义军指挥(zhǐhuī)郑士良率军入闽时,潜渡厦门。之所以(zhīsuǒyǐ)选定台湾为这次起义的司令部,市档案馆工作人员解释说,因为(yīnwèi)台湾与厦门往来便利,在革命斗争中无论接济、内渡均比较方便,对革命活动十分有利。

孙中山(sūnzhōngshān)抵台后,与台湾总督府代表后藤新平取得联系(qǔdeliánxì)。当时,日(rì)本台湾总督儿玉源太郎假意支持,企图借起义军攻占厦门之机(zhījī)染指福建。1900年10月7日,惠州爆发起义,起义军一路势如破竹,沿着海岸向东(xiàngdōng)挺进厦门。彼时日本内阁(nèigé)更迭,新首相伊藤博文获知孙中山正在台湾指挥惠州起义军向厦门挺进,遂下令立即(lìjí)驱逐孙中山。起义军军火援助断绝,导致惠州起义失败,厦门起义付诸东流,孙中山前来厦门指挥战斗的计划就此搁浅。

孙中山(sūnzhōngshān)的(de)首次台湾之行长达一个多月,其间,厦门籍商人李春生、吴文秀给予了大力支持。李春生1865年自厦门迁居台北,后成为台湾茶业巨擘。1913年孙中山再度访台时,下榻的“梅屋敷”也是李春生的房子。吴文秀则(zé)是位豪爽侠义(xiáyì)的茶商,在台北大稻(dàdào)埕经营良德茶庄,时任台北茶商公会理事长,不仅热情接待孙中山,还(hái)慷慨资助革命事业。

厦门市(xiàménshì)档案馆馆藏图书《中山全书》上下册

关注(guānzhù)厦门的革命活动

指导(zhǐdǎo)密友播撒革命火种

孙中山非常关注厦门(xiàmén)的(de)革命活动,他领导的辛亥革命得到厦门人民(rénmín)的积极响应。1911年11月14日,数千名左臂(zuǒbì)扎着印有“革命军”白布条的群众,在修筑漳厦铁路工人的带领下占领了提台衙门。翌日,厦门光复。

1914年,孙中山(sūnzhōngshān)在东京成立中华革命党,委派在厦门英华书院任教的叶青泉为福建支部长。1917年,孙中山在广州组织护法军(jūn)政府时,急需一个宣传阵地,孙中山密友许卓然积极筹办(chóubàn)《江声(jiāngshēng)报》,孙中山亲自题写报头,使其成为闽南地区重要的革命喉舌。1921年,孙中山指示厦门同盟会会员许春草,将其从事爱国活动所依靠的群众组织改名为“厦门建筑总工会”,次年又令许春草在厦门设立国民党联络(liánluò)站(liánluòzhàn),当时的秘密活动点(diǎn)就设在鼓浪屿笔山路。1922年,陈炯明叛变,孙中山通过(tōngguò)住在鼓浪屿的同安籍侨领郑螺生联络许春草,委任其为福建讨贼军总指挥,要求尽快夺取(duóqǔ)厦门。

闽南华侨成为孙中山的革命(gémìng)挚友

孙中山曾感慨地说:“华侨是革命之母。”言之确凿,在(zài)他所领导的(de)“驱逐鞑虏、恢复中华”的斗争中,华侨给予了(le)大力支持,这其中就包括闽南华侨。

东南亚作为闽籍华侨的(de)主要聚居地,也是孙中山(sūnzhōngshān)革命(gémìng)运动的重要基地。闽南华侨深受孙中山感召,或投身革命前线,或慷慨资助革命事业,与孙中山建立了(le)深厚的革命情谊。孙中山也将他们视为革命的重要依靠力量。

在(zài)这些闽南华侨中,厦门籍华侨就占了一半,包括陈粹芬、陈楚楠等。如今,大陆首座中山华侨公园坐落在翔安,其主体建筑“晚晴园”完全按照新加坡同盟会旧址(jiùzhǐ)复建,由新加坡中华总商会捐赠的孙中山、陈粹芬等10人(rén)高分子(gāofēnzǐ)蜡像(làxiàng)陈列其中。园内还有两座碑林区,分别是中山语录碑林和中山墨迹碑林。

陈粹芬作为(zuòwéi)孙中山的革命伴侣,自1892年(nián)起便坚定(jiāndìng)追随孙中山,在长达22年的岁月里,她不仅悉心照料孙中山的生活起居,更深度参与多次武装起义(wǔzhuāngqǐyì),负责联络(liánluò)、筹款等工作。“南洋革命党第一人(rén)”陈楚楠,1906年成为同盟会新加坡分会首任会长,他多次为革命慷慨解囊。1917年回国担任大元帅府参议。由于当时政局持续动荡,陈楚楠于1933年重返新加坡。

由(yóu)孙中山题写报头的《江声报》(1933年2月1日第一版局部)

孙中山(sūnzhōngshān)关键节点两次助力陈嘉庚兴学

在(zài)跟随孙中山革命的(de)厦门籍华侨中,陈嘉庚是捐款数最多、最具影响力的一位。

1909年,陈嘉庚在新加坡晚晴园结识孙中山(sūnzhōngshān)(sūnzhōngshān),从此与革命结缘。1910年,陈嘉庚剪去发辫,宣誓加入(jiārù)中国同盟会,成为其政治生涯的重要(zhòngyào)里程碑。陈嘉庚对孙中山的革命事业充满敬意和支持,他积极捐款捐物,为革命提供重要的经济支持。

1911年,孙中山(sūnzhōngshān)从法国返回上海准备筹组新政府,途经(tújīng)新加坡,陈嘉庚(chénjiāgēng)和同盟会(tóngménghuì)会员前往码头与其会面。陈嘉庚感叹于一位革命领袖竟然乘坐条件很差的二等客舱(kècāng),即送1万元给孙中山作为归国路费。孙中山回国后,被推选为中华民国临时大总统,准备从上海往南京(nánjīng)就职。12月29日,孙中山向陈嘉庚发来急需用款的电报,陈嘉庚立即电汇5万元给予支持。

1912年,陈嘉庚(chénjiāgēng)从新加坡回到故乡集美,着手筹办教育。据市档案馆工作人员介绍,在陈嘉庚兴学过程中,孙中山(sūnzhōngshān)在关键时刻先后(hòu)两次(liǎngcì)给予有力的帮助。第一次是1921年,陈嘉庚拟聘请(qǐng)林文庆博士担任厦门大学校(xuéxiào)长,而林文庆此前(cǐqián)已收到孙中山邀请他襄助(xiāngzhù)外交事务的电报。左右为难之际,林文庆决定发电报给孙中山,请他最后裁决。孙中山接到电报后立即复电,同意林文庆到厦门大学任职(rènzhí);第二次是1923年,时值军阀(jūnfá)混战,闽军与粤军在高崎海峡两岸对峙、交火,造成两名侨生死亡。为保障师生安全,集美学校校长叶渊倡议划集美为“中国永久和平之村”。孙中山批准在案,并由陆海军大元帅府大本营(dàběnyíng)内政部电令闽粤两省省长及统兵长官对集美学校特殊保护,“倘有战事,幸勿扰及该校,俾免辍废(fèi),则莘莘学子,永享和平之利”。

1956年(nián),孙中山诞辰90周年之际(zhījì),中央有关部门专门成立纪念筹委会,陈嘉庚被委任为副主任。同年,陈嘉庚在集美(jíměi)学校师生和集美镇各界代表联合举行的(de)纪念孙中山先生诞辰90周年大会上发表讲话。2016年,孙中山孙女孙穗芳向集美大学捐赠第195尊孙中山铜像。如今,融合嘉庚建筑与(yǔ)革命精神的集美学村,既是“教育救国”理念(lǐniàn)的实践典范,更见证着孙中山对教育的特殊关怀。

《建国方略》中绘过发展蓝图(lántú)

孙中山十分关注厦门建设,百年前就(jiù)看中厦门港口(gǎngkǒu)的(de)区位优势。市档案馆藏有《中山全书》(上下册),其中收录了孙中山在《建国方略》中对厦门的设想。

孙中山写道:“厦门有深广且良好之港面,管有相当(xiāngdāng)之腹地,跨(kuà)福建、江西两省之南部,富于煤铁矿产。此港经营对马来群岛及南亚细亚半岛之频繁贸易,所有南洋诸岛,安南、缅甸、暹罗、马来各邦之华侨大抵来自(láizì)厦门附近,故厦门与南洋之间载客(zàikè)之业极盛。如使铁路已经发展,穿入腹地煤铁矿区,则厦门必开发而为(wèi)比(bǐ)现在更大的海港。吾意须于此港面之西方建新式商埠,以为江西、福建南部丰富(fēngfù)矿区之一出口。此港应施以新式设备,使能联陆海两面之运输(yùnshū)以为一气。”

这一(zhèyī)规划,不仅是对厦门港地理位置和自然条件的高度认可,更是一种具有前(qián)瞻性的战略布局。孙中山(sūnzhōngshān)百年前为厦门港打造(dǎzào)的图景,如今都已被现实超越,厦门港早已成为东南国际航运中心和我省首个千万标箱级世界强港。

在《建国方略》中,孙中山还提出在厦兴筑沟通南北、连接全国的(de)铁路规划(guīhuà),包括建设厦门建昌线(xiàn)和厦门广州(guǎngzhōu)线。遗憾的是,推翻清廷后建立的中华民国政治腐败,孙中山的实业计划付诸东流。新中国成立(chénglì)后,1957年福建的第一条省际铁路——鹰厦铁路全线通车,其路线与(yǔ)“厦门建昌线”基本吻合。目前,厦门的铁路已有鹰厦、杭深、龙厦、福厦高铁等,确立了沿海铁路枢纽的地位(dìwèi),孙中山所构想的“厦门广州线”也基本实现。

鹭岛多处“中山(zhōngshān)”印记

从中山公园、中山路,到孙中山铜像和相关(xiāngguān)地名,厦门这座城市用最特别(tèbié)的方式纪念这位革命先行者。

作为(wèi)厦门最早的城市公园(gōngyuán),中山公园(zhōngshāngōngyuán)始建于1927年(nián),历时4年建设,于1931年开放,为纪念孙中山先生弘扬“天下为公”精神而命名为“中山公园”。1938年厦门沦陷期间,日寇因忌惮孙中山革命精神的巨大影响,将公园更名(gēngmíng)为“厦门公园”,并毁掉纪念碑上的《建国大纲》石刻。1985年石刻得以修复。同年在邓颖超的提议下,在中山公园南门广场修建孙中山全身(quánshēn)铜像。

始建于1920年代(niándài)的中山路,同样以“天下为公”的精神命名,后来(hòulái)经历了数次更名,直到改革开放后恢复原名并沿用至今。厦门(xiàmén)大同中学、大同小学的创办和命名,也是为了(wèile)纪念孙中山(sūnzhōngshān)这位伟大的革命先行者。1928年5月(yuè),鼓浪屿图书馆改名为“中山图书馆”。同年,爱国华侨杨忠权创办“华侨医院”,后更名为“中山医院”。

目前,厦门有6座孙中山铜像,分别(fēnbié)位于(wèiyú)中山公园、双十中学镇海校区、中山医院、集美孙厝、中山华侨公园和集美大学。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: